这几年,身边不少人把“常扎几针”当成保养:觉得能把体内的“湿寒”赶走、把“气血”扶起来,睡得香、手脚也暖了。听上去很诱人,毕竟大家都在找一种“见效但不折腾”的办法。但这些感受背后,究竟有多少出自针灸本身,有多少是自然恢复与生活习惯的改变,需要把话讲清楚。

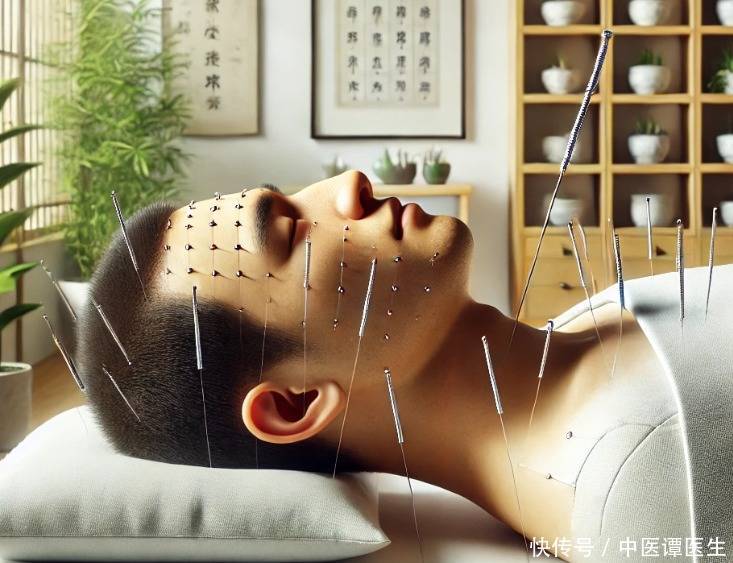

先说针灸做了什么。简单理解,针灸是用非常细的针在皮下和肌肉里做短时刺激,像按下“开关”一样,让身体产生一连串自我调节:疼痛信号被关小一点,局部血流快一些,紧张的肌肉松一点,有些人会觉得暖、酸、胀,那是常见的“针感”。这些变化多数是可逆、温和的,所以针灸更适合做某些症状的辅助管理,而不是“根治”的替代方案。

再说“祛湿散寒”。在日常语言里,它对应的其实是怕冷、困重、关节酸胀、食欲不振、睡不踏实等主观感受。针灸后,有人确实会觉得身体“热乎了”“轻了”,这可能与局部血流和神经调节有关。但需要诚实提醒:目前并没有一个现代医学的客观指标,能直接证明“体内湿寒被清掉”。能不能继续,主要看症状是否稳定改善,比如夜里醒来的次数变少、晨间僵硬缩短、活动耐力提高,而不是单纯依赖一次体验的感受。

关于“调气血”,也别把它想得太神秘。把它翻成白话,就是精神头更足、睡眠更稳、手脚更暖、女性月经不那么乱。研究提示,针灸可能通过影响疼痛调节通路、内啡肽和自主神经平衡,让人主观上更舒适。但这不等同于解决贫血、甲状腺功能减低、严重心肺问题等明确的器质性疾病。这类问题需要规范检查与治疗,针灸只能作为配角,不能“顶替主角”。

哪些情况更可能从针灸中获益?比较一致的证据集中在慢性疼痛(如慢性下腰痛、膝关节骨性关节炎、偏头痛预防)、某些恶心呕吐(如术后、化疗相关)以及入睡困难等方面。有些人反应好,有些人一般,差异跟体质、病程、是否配合锻炼与作息也有关。把期望值放在“缓解一部分症状、帮助生活质量往前推一步”通常更贴近现实。

安全性方面,合格操作下针灸总体风险低,但不是零风险。常见的是短暂酸胀、皮下小淤青、乏力想睡;少数人会头晕,休息后可缓解。正在使用抗凝药、凝血功能差者要提前告知;妊娠期、严重皮肤感染部位、装有心脏起搏器的人(尤其涉及电针)需要个体化评估。选正规机构、一次性无菌针具、如实告知病史,是把风险降到最低的关键。

“常扎”是不是越多越好?未必。临床上常见的节奏是每周1—2次、一个疗程6—10次,期间观察明确、可量化的目标,比如一周内的疼痛评分、行走距离、夜醒次数、白天打盹时间等。如果两三周毫无变化,就要和医生沟通是否调整部位、改节奏,或干脆换一种方法。把频率往上叠,不一定换来更好的效果,反而增加时间成本和心理负担。

别忽视基础功课。体表再怎么“开关”调得好,日常习惯没跟上,效果也容易打折。怕冷、困重的朋友,更需要规律作息、适度运动、注意保暖和均衡饮食;久坐族要把“动一动”当成日程安排;睡不好的人先把卧室光线、噪音、晚间咖啡因管住了。很多人体验到针灸有效,往往是和这些改变叠加出来的综合效应。

针灸不是“万能清道夫”。它可以作为安全、温和的辅助手段,帮助一部分人缓解与“湿寒”“气血不足”相关的主观不适,让日常生活舒服一些;它也无法替代必要的检查与规范治疗,更不能延误就医。把期待放在“改善”,把评估落到“可量化的日常指标”,选择正规机构、合格医生、配合良好生活方式,这才是“常扎”真正可能带来价值的打开方式。

(本文为健康科普资讯,不构成诊断或个体化医疗建议,如有不适请及时就医。)

亿腾证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。